�ϑ��@��ݒu�i�R���P�����ɂQ�K�j

|

|

| ���F�Y�f���q�̊ϑ� |

�����q�̌��U���̊ϑ� |

|

| �I�]���̊ϑ� |

�x�m�R���ɂ����鍕�F�Y�f���q�̊ϑ��i���ے����j

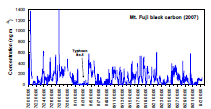

�@[�}�̐���]

2007�N�ċG�ϑ��̒��Ԍ��ʁB�R�J���Ōߌ�x���ɔZ�x���������7/23 ,7/25, 7/26�ɂ݂���B�䕗5���ʉߎ��ɂ͔��ɒ�Z�x�ƂȂ邪�A���̌�ɂ�����Ă̓V�C�ƂȂ�A�Ăѓ����ɔZ�x���������8/4, 8/5�ɍĊJ���Ă���B

�@[���̊ϑ��ɂ���]

�E���F�Y�f(black carbon)���q�́A�R���Ȃǂ�R�₵���Ƃ��ɕs���S�R�ĂŔ������鍕�������ȗ��q�ŁA������g�����h�̂��Ƃł��B

�E���̃T�C�Y�́A0.1�`1��m(�}�C�N�����[�g��=�S������1���[�g��)�Ə��������߁A�d�͂Œn�ʂɗ����邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���B���̂��߁A�������Ă��璷�����ԑ�C����Y�������A��������A������܂��B���݁ACO2�Ȃǂ̉������ʋC�̂ɂ��n�����g�������O����Ă��܂����A���F�Y�f�͑��z��(�Z�g����)���z������\�͂������A�������ʋC�̂̂悤�ɑ�C��g�߂�\�͂�����܂��B���̂��߁A���F�Y�f���n���K�͂łǂ̒��x�L�����Ă���̂��A�ǂ̂悤�ȋG�ߕω�������̂��A�ǂ̂悤�ȃ��[�g��ʂ��Ĕ������n�т��瑾���m��Ȃǂ̃o�b�N�O���E���h�n��ɉ^���̂��ׂ邱�Ƃ��d�v�ƂȂ�A�x�m�R���͂��̂悤�ȏ����Ő�D�̏ꏊ�ł��B

�E�x�m�R���̑���ł́A�e�[�v��̃t�B���^�[��1cm�̒��a�̃X�|�b�g�ŋ�C���z�����đ�C���̔����q���W�߁A���̌����ߗ��̎��ԕω��𑪒肷�邱�Ƃō��F�Y�f�Z�x��1���Ԗ��Ɏ������肵�Ă��܂��B

�x�m�R���ɂ���������q�̌��U���̊ϑ��i���ے����j

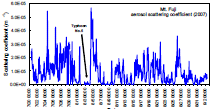

�@[�}�̐���]

2007�N�ċG�ϑ��̒��Ԍ��ʁB���F�Y�f�Ɠ��l�ɁA�R�J���ʼn^�ꂽ�����ɂ��ߌ�x���ɎU���W�������������7/22 ,7/23, 7/24�ɂ݂���B�䕗5���ʉߎ��̎U���W���ቺ�A���̌�A�Ăѓ����ɎU�������������8/4, 8/5�ɍĊJ���Ă���_�����F�Y�f�Ɠ��l�ł���B

�@[���̊ϑ��ɂ���]

�E��C���ɕY�������q(�G�A���]��)���q�̂����A���z���̔g���Ƒ傫���̋߂�0.1�`����m(�}�C�N�����[�g��=�S������1���[�g��)�̂��̂́A���̐i�s������ς��A�O�㍶�E�ɎU�炷����������܂��B������h�U���h�ƌĂсA�z�R�����ۂ��Â������ʼn����d�����Ƃ炵���Ƃ��Ɍ��̋�������̂͂��̎U���̂����ł��B�����̌i�F������Ō����Ȃ��Ȃ�̂������q�ɂ��U���̂����ł��B�����G�ł͍]�˂���x�m�R���悭�����Ă������Ƃ��f���܂����A��C�����ɂ���C���̔����q�̐������������߁A���݂ł͓�������x�m�R����������͂߂����ɂȂ��Ȃ�܂����B

�E���݁ACO2�Ȃǂ̉������ʋC�̂ɂ��n�����g�������O����Ă��܂����A��C�����Ȃǂɂ���C���̔����q�̐��������邱�ƂŎU����������ƁA�������̎U���ɂ��F����Ԃɂ͂˕Ԃ�����鑾�z���̊����������A���ʂƂ��Ēn�ʂɓ͂����z���̗ʂ��������A�������ʂƂ͋t�ɑ�C���₷���ƂɂȂ�܂��B���̂��߁A�C��ϓ��̗\���̐��x���グ�邽�߂ɂ́A�����q�̗�(���Z�x)��T�C�Y�̊ϑ��ƂƂ��ɁA�����q�ɂ����U���̒��x�̊ϑ����K�v�ƂȂ�܂��B

�E�x�m�R���ł́A�����������h�������̒����ɑ��������d���œ�����������Ƃ炵�A���̒�̕����Ō��̋��x�𑪂邱�Ƃɂ���āA���̒��ɓ������ꂽ�O�C�Ɋ܂܂�闱�q�ɂ��S���ʂւ̎U����������ώZ���đ��肵�܂�(�ϕ��^�l�t�F�����[�^, Radiance Research M903)�B

�x�m�R���ɂ�����I�]���i�����r��j

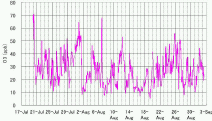

�@[�}�̐���]

�E2007�N�ċG�ϑ��̃I�]���Z�x�̒��Ԍ��ʁB10ppb���x�̒�Z�x����70pbb���x�̍��Z�x�܂ł��Ȃ�傫�ȔZ�x�ϓ��������Ă��܂��B�䕗�T���ʉߑO��i8��2���C3���j�ɂ͂��Ȃ��Z�x�ƂȂ���Ԃ��p�����Ă��܂��B�䕗�ʉߑO�i7��31���j�ɂ͍��Z�x�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A7��20����8��6���ɂ͐����Ԃɂ킽�荂�Z�x���ϑ�����Ă��܂��B�n��̉�����C�R�����I�]���Z�x���������w���R���̂��̂Ȃ̂��A���̑�C�������̑��茋�ʂƔ�r���Ĕ��f������K�v������܂��B

�@[���̊ϑ��ɂ���]

�@�E��C���̃I�]���͍����ɂ���đ傫����������������܂��B�A��̍����Ƃ���i���w���j�ɂ�����̂͗L�Q�Ȏ��O�����������铭��������A������u�I�]���w�v�ƌĂꂽ�肵�ĔZ�x���������Ă͍���u�P�ʁv�ł��B����A�n��t�߂Ȃǂ̒Ⴂ�Ƃ���ɂ���I�]���͐�����A���Ɉ��e�����y�ڂ��܂��B�Ăɂ悭����������w�I�L�V�_���g�i�����w�X���b�O�j���ӕ�͂��̒n�\�t�߂̃I�]�������Z�x�ɂȂ��Ă��܂����ƂŁA�n�\�t�߂̃I�]���́u���ʁv�ł��B

�@�E�I�]���z�[�����o���ăI�]���������Ă��܂����Ƃ��S�z����Ă��܂����A����͐��w���̃I�]���̂��Ƃł��B���ɒn�\�t�߂̃I�]���͑������Ă��Ă���A���ƂȂ��Ă��Ă��܂��B�x�m�R�ł̑��肩��A���A�W�A�̕��ϓI�ȃI�]���Z�x�A�s�s�悩��̉e���A���w������̉e���Ƃ��������܂��܂ȑ�C���w�E��C�A�����ۂ��Ƃ炦�邱�Ƃ��ł���Ɗ��҂���܂��B