|

|

|

|

|

ふじい としつぐ

岩石学、マグマ学の第一人者として、富士山ハザードマップの検討・策定に携わリ、2003年5月から17年6月まで火山噴火予知連絡会会長を務めた。県防災・原子力学術会議地震・火山対策分料会会長。 |

|

|

|

|

|

2024.08.11 「噴火現象学んで備えを」 2024.08.11 「噴火現象学んで備えを」 |

|

|

多くの犠牲者を出した能登半島での地震から7カ月が過ぎたが、今でも避難生活を余儀なくされている人もいる。

この地震災害は能登半島沖に分布する複数の活断層群が動いて生じたもので、このような活動は数千年に1回程度の低頻度ながら繰り返されてきた。能登地方の住民にとっては、祖先を含めての記憶の中にこのよ1つな地震の発生はなかったのに、それでも遭遇することが示されたのである。

日本列島では他の地域でも同様のことが起こりうる。おびえる必要はないが、いつ起こったとしても対応できるように、日頃から各自でできる備えも必要である。住居の耐震化や家具の固定などに加えて、食料や水の備蓄が重要である。

火山噴火についても同じようなことが言える。何百年も活動していない火山が活動を再開して災害をもたらすことがある。火山の寿命は人間のおよそ1万倍である。その寿命を通して活発な活動を続けることはまれで、あるときには数百年、場合によっては数千年間活動を休止することもある。

たかだか2千年弱のわが国の歴史に噴火が記録されていないからといって活動をやめたわけではなく、突然再開することもある。歴史時代には小規模な噴火しか行っていなかった火山が、大規模噴火を開始する瞬間に現代のわれわれが遭遇することがないとは言えない。そのため、普段から火山噴火への備えも必要である。

火山噴火への備えとしては、地震と同様に備蓄も重要であるが、それにとどまらない。噴火現象は多様であるので、火山噴火でどのような現象が起こるのか、どのような現象に対して避難が必要なのかなどを学んでおくことである。日本列島では地震と火山噴火の災害から逃れることはできない。常に備えを怠らないようにしたい。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2024.03.24 「火山研究担う本部発足」 2024.03.24 「火山研究担う本部発足」 |

|

|

来たる4月1日に火山調査研究推進本部(火山本部)が発足する。火山の調査研究を一元的に担い、火山活動を分析・評価する政府機関の発足は初めてである。

これまでは、気象庁に置かれた火山噴火予知連絡会(噴火予知連)の下に大学や研究機関の研究者が、自らのデータと気象庁による観測データとを併せて国内の火山の活動評価を行ってきた。

火山噴火が発生した時には、噴火予知連の下に大学や研究機関の研究者による総合観測班が置かれ、噴火推移の評価のために観測データの収集にあたってきた。しかし、観測のために必要な経費はそれぞれの機関で工面することが前提であった。あまり知られていないが、噴火予知連は気象庁長官の私的諮問機関としての位置付けであり、独自予算も関係機関との調整機能もなかったのである。

今後は、火山で異常な現象が観測されれば、火山本部の責任のもとでの機動観測に基づいて分析・評価が行われることになる。火山噴火の予測や推移の把握に重要である火山の地下構造や噴火履歴の調査研究はこれまで、大学や研究機関の研究者の興味に任せられてきた。このため、活火山の中にはこれまで噴火の履歴調査がきちんと行われず、詳細が不明な火山も多い。

今後は、各火山の構造や噴火履歴の調査研究は火山本部の基本計画に基づいて年次的に行われることから、各火山の噴火履歴が明らかになり、必要に応じて観測占一の整備などが行われることが期待される。

火山本部の発足は、今後予想される大規模な火山噴火に備えて、わが国の火山調査研究のレベルを高め、防災に役立てることが目的である。調査研究の基本計画が作られるのは発足後のことであるが、火山の調査研究の今後の進展に期待したい。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2023.10.22 「地震なしの津波 警戒を」 2023.10.22 「地震なしの津波 警戒を」 |

|

|

今月9日、突然太平洋沿岸に津波注意報が発せられた。「小笠原近くの鳥島近海での地震により津波が発生したと思われる」という、なんとも奇妙な発信が気象庁からあった。地震ではあるがマグニチュードも震源も決めることはできないというのである。

同様の事象が2018年12月にインドネシアで起こった。地震が起こらないのに、津波がスマトラ島とジャワ島の沿岸部を襲い、数百人の犠牲者が発生した。津波の原因は小さな火山島で噴火の最中に山体の一部が崩壊し、海中に土砂がなだれ込んだことである。土砂流入に伴う、わずかな地震動は捉えられたが、津波を発生させるような地震ではなかった。このため津波警報は発せられないまま、津波災害が起こったのである。

同じような津波の例は、わが国でも過去にいくつもある。1640年の北海道駒ケ岳の噴火の際に斜面崩壊が起こって土砂が内浦湾に流入して津波が発生し、対岸の登別や伊達を中心に700人以上が蟻牲となった。1741年には渡島大島火山で噴火中の斜面崩壊で土砂が海中になだれ込んで津波が起こり、対岸の渡島半島で1500人以上が亡くなった。

いずれも海の近くの火山が崩れ、海中になだれ込んだ土砂のために津波が発生た例であるが海底での火山噴火や海底崖の一部崩壊で土砂移動が起こると、大きな地震が起こらなくても津波が発生することがある。

気象庁は今回、地震については把握できなかったものの、潮位計によって津波が観測されたため、津波注意報を出した。潮位計は海岸に設置されているので、注意報が出た時にはすでに津波が到達していた地域もある。海岸近くにいるときに地震が感じられなくても津波注意報や警報が出たら、即座に高い位置に避難することを心がけたい。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2023.04.23 いのち守る防災しずおか「富士山火山避難基本計画改定」観光客は「帰宅」 2023.04.23 いのち守る防災しずおか「富士山火山避難基本計画改定」観光客は「帰宅」 |

|

|

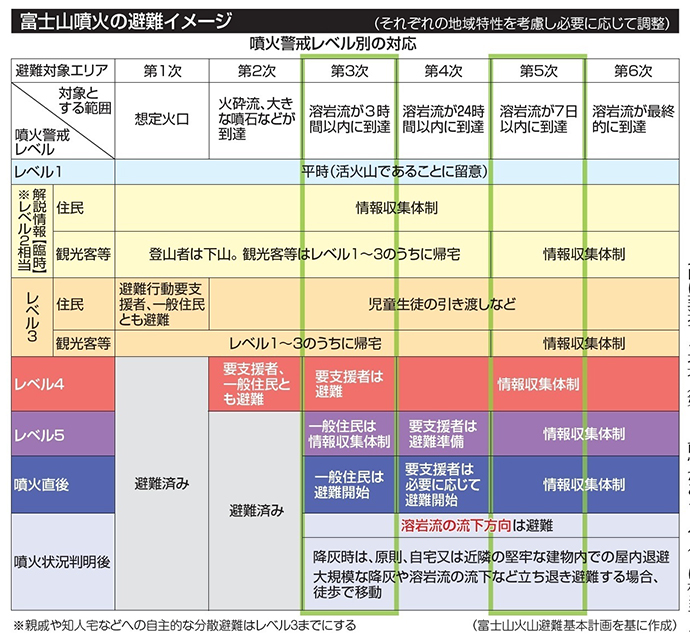

噴火に備えて改定された富士山火山避難基本計画。登山者や観光客の避難対策や降灰からの避難の考え方も新たに追加された。富士山火山広域避難計画検討委員会の藤井敏嗣委員長に改定のポイントと今後の課題を聞いた。

複合災害も想定を

-登山者や観光客は避難ではなく早期の「帰宅」となった。

「避難というと、近くの避難所に行くというイメージがあるためだ。避難所や避難路は地元住民に倭先的に使ってもらう。観光客は噴火警戒レベル3に引き上げられるまでに帰宅し、5合目以上の登山者はそれよりも前のレベル2に相当する臨時の火山解説情報で下山する。要支援者や住民の避難と重ならないようにした。混雑の緩和には5合目以下の林道を整備し、複数の避難路を確保する必要がある」

-降灰の避難対策の変更点は。

「旧計画では火山灰が30センチ以上積もると予想される地域は避難と、数値基準があった。しかし建物の強度は県によって違うため、一律の数値は設けなかった。避難は鉄筋コンクリート造など堅固な建物への屋内退避が原則で自宅も可能。体育館のように梁が少ない場所は灰の重みで倒壊する可能性がある。降灰が続いた場合に備え、1週間程度の備蓄をしてほしい。大規模な降灰が発生したら立ち退き避難が必要なため、ヘルメットやゴーグルで身を守りながら徒歩で逃げる」

-降灰の予測の難しさは。

「火口の位置や風向きによって火山灰が積もる領域が変わり、事前に決めるのは困難。2021年のハザードマップ改定でも降灰の予測は見直さなかった。噴火の形態が溶岩流型なのか、火山灰型なのか、現在の火山学では噴火前には把握できない。火山灰と溶岩が同時に大量に発生するのは火口周辺を除けばほとんどない。どういう噴火現象があり、どの範囲に危険が及ぶ可能性があるのか個々人が正しく理解しておいてほしい」

-今後の課題は。

「南海トラフ地震との複合災害になった場合の避難計画の検討が必要。1707年の宝永噴火の49日前に宝永地震が起きた。今の人口規模で南海トラフ地震の想定震源域の東側で半割れが起き、その後、富士山が噴火したら、まさに困難となる。東西からの救援はすぐには見込めず、県は各自で持ちこたえる準備が必要になるだろう。これほどの被害になった場合、国が中心になって救援や広域避難の在り方を検討しなければならない」

(聞き手 社会部・中川琳) |

|

|

|

|

|

3次エリア一般住民 避難は噴火直後から

富士山火山避難基本計画は、噴火警戒レベル別に対応をまとめた。溶岩流が3時問以内に到達する地域(第3次エリア)と7日以内に到達する地域(第5次エリア)にいると仮定し、レベルの引き上げに伴って対応がどう変わるのか比較した。

火口周辺で噴火が発生する可能性があるレベル2に相当する臨時火山解説情報が出た場合、一般住民は3次、5次いずれのエリアでも行政から発表される情報に注意しながら生活する。一方、3次エリアにいる観光客は帰宅を開始しなければならない。

レベル3(入山規制)でも、一般住民はまだ避難を開始しないが、学校などの教育関連施設は休校、児童引き渡しの措置を取る。

レベル4(高齢者等避難)になると、3次エリアの避難行動要支援者は避難を始める。居住地に被害が及ぶ噴火が切迫しているレベル5(避難)でも、一般住民はまだ避難しない。

3次エリアにいる一般住民が避難を開始するのは噴火直後。5次エリアでは噴火状況が判明してからとなる。避難が必要なのは、溶岩流が流下する方向にいる住民のみ。溶岩流の流下速度は平野部ほど遅くなるため、徒歩や自転車でも十分に逃げられる。火山活動が急激に高まって噴火する場合もあり、市町が発表する避難指示などの情報に注意しながら、冷静に対応することが重要となる。 親戚や知人宅に自主的に避難する場合はレベル3までにする。 |

|

|

|

|

|

2023.03.26 「活火山法再改正に注目」 2023.03.26 「活火山法再改正に注目」 |

|

|

|

|

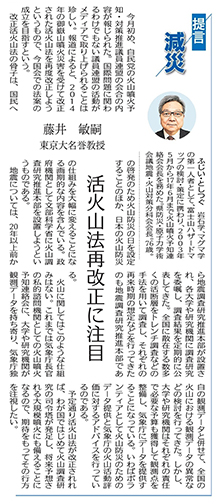

今月初め、自民党の火山噴火予知・対策推進議員連盟の会合の内容が報じられた。国際問題に関わるわけでもない議員連盟の活動がメディアで取り上げられることは珍しい。報道によると、2014年の御嶽山噴火災害を受けて改正された活火山法を再度改正しようというもので、今国会での法案の成立を目指すという。

改正活火山法の骨子は、国民への啓発のため火山防災の日を設定することのほか、日本の火山防災の仕組みを大幅に変えることになる画期的な内容を含んでいる。政府機関として文部科学省に火山調査研究推進本部を設置しようというものである。

地霙については、20年以上前から地震調査研究推進本部が設置され、各大学や研究機関に調査研究を委嘱し、調査結果を定期的に公表してきた。全国に散在する数多くの活断層をトレンチ調査などの手法を用いて調査し、それぞれの再来時期の想定などを行ってきたのも地震調査研究推進本部である。

火山に関してはこのような仕組みはない。これまでは気象庁長官の私的諮問機関としての火山噴火予知連絡会に、大学や研究機関が観測データを持ち寄り、気象庁独自の観測データと併せて、全国の火山における観測データの異常などの検討を行ってきた。しかし、大学や研究機関はそれぞれの責任で必要な予算も獲得して観測点を整備し、気象庁にデータを提供することになっている。いわばボランティアとして火山防災のためのデータ提供と気象庁の火山活動評価に対するアドバイスを行っているのである。

予定通り活火山法が改正されれば、わが国ではじめて火山調査研究の司令塔が発足し、将来予想される大規模噴火にも備えることになるので、期待をもってその行方を注視したい。 |

|

|

|

|

|

2022.06.26 「噴火規模正しく把握を」 2022.06.26 「噴火規模正しく把握を」 |

|

|

|

|

毎年6月初めには多くの新聞、テレビが火砕流の特集報道を行う。これは雲仙普賢岳(長崎県)噴火の最中の1991年6月3日に、43人の報道関係者、消防団員、警察官、タクシー運転手などが、火砕流のために命を落としたことが契機となっている。この惨事を忘れないために、毎年特集を組んでいるのである。現地でも慰霊の催しが行われる。このように災害の記憶を呼び戻し、忘れないでいることは、次に同様の災害が起こった時に被害の軽減に役立つ。

ところで、最初に火砕流が確認された際、「小規模」という表現で公表したことで、火砕流の脅威が伝わらず、多くの犠牲者の発生につながったのではないかという専門家の反省の言もある。

先の火砕流は、火山学的にはごく小規模であった。雲仙普賢岳の場合には最大でも5キロ程度しか流下しなかったが、インドネシアのメラピ火山では10キロ程度流下することは普通で、時には20キロ以上流下することもある。

「小規模」と表現したことで、マスコミや一般社会には、比較的安全ととられたのかもしれない。しかし、小規模と正しく表現することによって、もっと規模の大きな現象もあるのだから、警戒を怠らないようにという趣旨でもあっただろう。

新聞報道などでは、ごく小規模な噴火に対しても大噴火の見出しが舞う。防災のためには、規模を誇張して恐れさせるよりも、正確に規模を表現して、さらに大きな規模のものもあり得ることを示し、備えを促すほうが正解ではないだろうか。

富士山の火山ハザードマップでは、小、中、大の3段階の噴火規模に対して、噴火現象の影響が及ぶ範囲を想定している。実際に噴火が発生した場合には、正しく規模を把握して、適切な対応策をとってほしい。 |

|

|

|

|

|

2022.02.13 「トンガ級噴火 日本でも」 2022.02.13 「トンガ級噴火 日本でも」 |

|

|

|

|

1月15日のトンガでの海底噴火は、噴火による津波がトンガ諸島のみならず日本にも押し寄せて津波警報が出されたことから、印象的だったかもしれない。

この噴火では成層圏にまで達した噴煙が最大径500キロにまで拡大したことが気象衛星ひまわりなどで明瞭にとらえられた。噴煙の大きさから、千年に1回程度の超巨大な噴火であるという火山専門家のコメントもあった。千年に1回の噴火だと言われると途端に現実味を失い、関心も薄れてしまうかもしれないが、実際の噴火の規模は当初の予想よりもはるかに小さく、せいぜい数十年に1回程度の規模であると思われる。この程度の規模の噴火は現在の日本でも十分想定される。

噴火の継続時間が数時間程度と比較的短いこと、陸上部で観測された火山灰や火山レキなどが予想外に少ないこと、陸上から観察された噴煙が非常に白かったことなどから、火山灰よりも水蒸気が卓越しており、噴出物量は噴煙の大きさの割にははるかに少ないと考えられる。

断定するには、今後の調査が必要であるが、マグマの熱が効率的に海水に伝達され、多量の水蒸気が噴煙とともに上昇して、噴火の規模に見合わないほど巨大な噴煙に発達した可能性が高い。

海底暗火の実態調査は一般に難しい。噴出物の多くが海中に落下してしまうからである。しかし、海洋観測船を使った調査はわが国の得意な分野である。専門の研究機関もある。トンガ政府に協力して詳細な海底調査を行い、この海底噴火の実態を明らかにすべきである。

わが国にも伊豆・小笠原、トカラ、伊豆東部などに海底火山は数多く存在する。トンガと同じような噴火と津波がわが国でも起こり得る。トンガの噴火は他人ごとではない。 |

|

|

|

|

|

2021.09.26 「富士山噴火で 土石流警戒」 2021.09.26 「富士山噴火で 土石流警戒」 |

|

|

|

|

7月に熱海市伊豆山地区で土石流が発生し、多くの住民が犠牲となったことは記憶に新しい。土石流のきっかけが数日間続いた多量の降雨であるとしても、最大の要因が谷地形の最上部に造成されていた盛り土にあることは容易に予想できる。

土石流などの可能性があるとして、土砂災害警戒区域に指定されている地形の源頭部に排水設備などが不十分な盛り土が存在すれば、大雨によって盛り土が流され、下流域に大きな被害をもたらす可能性は高い。

今回の土石流のもととなった盛り土は人為的なものではあるが、天然にも盛り土に相当するものが短時間に発生することがある。それは火山噴火による火山灰の堆積である。

約300年前の富士山宝永噴火で火山灰が10センチ以上堆積した静岡県東部、神奈川県中・西部に当たる地域では、山域での降雨のたびに土石流が発生し、下流に被害をもたらした。土石流は酒匂川などの大規模河川にも流れ込んで河床を埋め立て、数十年以上にわたって、大雨のたびに流域氾濫による農業被害や家屋浸水を引き起こした。

富士山では将来、溶岩流や火砕流を発生する噴火だけでなく、大量の火山灰を噴き上げ、主に火口の東側の広大な領域に火山灰を降り積もらせる噴火も起こりうる。このような噴火の後に土石流が発生する可能性がある地域も、今年3月に改定したハザードマップに示されている。火山灰が原因で土石流が発生する可能性のある地域が「降灰後の土石流可能性マップ」に書き込まれている。

一度、身の回りの地形とハザードマップとを照らし合わせ、将来の噴火で土砂災害の可能性がないかどうか確かめてはどうだろうか。可能性があるとしたら、万一に備えて身を守るための避難経路などを確認してほしい。 |

|

|

|

|

|

2021.04.11 「富士山噴火 常に可能性」 2021.04.11 「富士山噴火 常に可能性」 |

|

|

|

|

富士山のハザードマップが17年ぶリに改定され、先月末に公表された。数値シミュレーションに基づく数多くのドリルマップを見ると、火口の場所やマグマの噴出量によって、溶岩流の流れる経路や到達範囲・時間が変化する様子を知ることができる。

数時間で市街地に溶石流が到達する場合もあることや、これまで想定もされていなかった富士山から遠く離れた場所にも、溶石流が到達する場合があることも分かる。

火砕流や融雪型火山泥流の影響範囲も詳細に示されている。しかし、多くの人にとっては、富士山が噴火する可能性があることを実感できず、ハザードマップがなぜ必要なのかよく分からないかもしれない。300年以上噴火がないからである。

富士山は最近5600年間に約180回噴火をしたことが分かっている。約30年に1回は噴火を繰り返していたのである。ところが、その平均的な噴火間隔の10倍に相当する長い期間、噴火が起こっていない。あまリに長い間噴火していないからこそ、いつ噴火してもおかしくないと考えたほうがよい。

富士山の観測体制からすれば、噴火の前には何らかの異常が観測されると思ってよいが、異常が現れるのは噴火の前、数時間から数日程度である。噴火が切迫していると思われてから、噴火までには時間はほとんどない。このため噴火が発生した場合の影響範囲をあらかじめ予測しておいて、いざという時の避難のための手順、方法や経路を事前に検討しておくことが必要なのである。

ハザードマップはそのための基本データなのである。避難計画の策定は行政の役割だとしても、住民もどのような噴火だったら自分たちに影響があるのかはあらかじめ知っておいてほしい。ハザードマップ報告書はそのための教材でもある。 |

|

|

|

|

|

2020.11.08 「火山噴火 正しく恐れる」 2020.11.08 「火山噴火 正しく恐れる」 |

|

|

|

|

2020年度末の公表を目指して、”富士火山”のハザードマップ改訂作業が進行中である。04年に最初のハザードマップが作られた後で地質調査が精力的に行われた結果、多くの新知見が蓄積され、将来噴火が発生する可能性がある火口の分布域が当時の想定よりも山麓側に広がる部分もあることが分かった。

協議会は19年3月に想定火口域を改訂、公表した。20年3月末には計算が終了した小規模噴火による溶岩流シミュレーションの結果を中問報告として公表した。新たな想定火口域の92地点から流出する溶岩流の分布が、溶岩流先端部の到達時問ごとに色分けされて示されているが、高表示機が新型コロナの流行と重なったせいか、関係市町村の住民にもあまり知られていないようである。

92地点の計算結果をみると、それぞれの居住地にまで溶岩流が達するとしたら、富士山のどの地点で噴火が発生した場合であるかがわかる。噴火開始からどの程度の時問で、居住地にまで到達するかもわかる。この報告は県庁のホームページにあるので、ぜひ一度見ていただきたい。

20年度末には流出するマグマ量がより多い中規模、大規模唄火の溶岩流シミュレーション結果も公表される。一般に規模が大きな噴火の溶岩流ほど、居住地への到達時問は短くなり、最終的に流下する距離は長くなり、分布範囲も広がるが、その発生頻度は小規模噴火に比べて低い。

1回の噴火で複数の火□から溶岩が流出することはあるが、92地点もの火口から富士山全域に流れることはない。来年の最終報告に備え、中問報告で示した小規模噴火の溶岩流の流れ方などを学習してほしい。そうすれば的外れの不安を抱かずに済む。火山噴火は「正しく恐れる」ことが必要である。 |

|

|

|

|

|

2020.06.28 「噴火初期降灰に備えを」 2020.06.28 「噴火初期降灰に備えを」 |

|

|

|

|

この数カ月間、世界中が新型コロナウイルスの感染拡大に悩まされている。メディアの関心も新型コロナに集中し、4月初めに公表された中央防災会議の作業部会による大規模噴火時の広域降灰対策に関する報告があまり注目されていない。

この報告では、300年前の宝永噴火のような富士山の噴火を想定して、時々刻々変化する降灰の様子をシミュレーションし、首都圏への影響を検討した。

さまざまな分野での影響が調べられたが、交通に関する影響は甚大である。これまでにも宝永噴火と同様の噴火で、交通機能がまひする可能性は指摘されてきた。噴火中は航空機が停止することに加え、新幹線の横浜-小田原間が厚さ20センチもの火山灰、火山れきに埋もれるとか、東名高速が御殿場辺りで1メートル以上も火山れきに埋もれるなど説明されてきた。しかし、これらは2週間噴火が続いた結果のことである。

今回の報告では、噴火発生から数時間以内に、新幹線を含め、首都圏の公共交通機能のまひが発生するこることが指摘されている。鉄道の安全運行のためには、火山灰がレール上に厚さ0.5ミリ積もっただけで停止せざるを得ない。この程度の降灰は噴火発生初日の早い段階で首都圏の広範な地域で発生し、噴火初日から首都圏の住民は身動きできなくなる。噴火が続くと事態は悪化する一方で、道路交通も困難になり、早い段階で物流も止まる。噴火初期の、噴出物量が比較的少量の時点で首都圏には多人な影響が生じることになる。

被害を最小限にとどめるには、噴火最中から火山灰除去などの対策が必要となるので、あらかじめハードおよびソフト面での準備が重要である。政府、関係自治体や関係企業などは連携して対応策を早急に検討することが望まれる。 |

|

|

|

|

|

2020.02.09 「仮想溶岩流 備える契機」 2020.02.09 「仮想溶岩流 備える契機」 |

|

|

|

|

昨年未、本紙1面に「溶岩流数時間で市街地に」という見出しが躍った。ハサードマップ改訂作業で富土宮市には溶岩が市街地に2~3時間で到達するとのシミュレーションが示されたというのである。住民も驚いたかもしれないが、ハザードマップ検討委員会で改訂作業に携わっている私も驚いた。委員会では、シミュレーションの計算ステップの在り方を検討している段階で、試算結果も暫定なので公表していないのに報道に至ったからである。

しかし、スクープの内容自体におかしなことはない。富士山火山防災対策協議会では昨年3月に想定火口の範囲を広け、想定最大出量などを増やしてシミュレーションを行うことを決定・公表した。富土宮市の場合、現行ハザードマップよりも5キロほど市街地に近い火口を想定することになった。溶岩流の速度は人が歩く速さ程度であるから、市街地に到達する時間はこれまでの想定に比べ、1、2時間早まることになる。ま地形データを現行版の200メートルメッシュから20メートルメッシュに変更して、地形をより正確に反映するようにした。計算上は下流側に流れやすくなり、結果として到達時間が早まる。

計算機シミュレーションというと噴火の際にその通りに溶岩流が流れると考えがちだが、火口の位置も噴出量も噴火が始まるまで分からないから、あくまでも仮想のものである。どこから噴火が始まっても、また、その想定火口から最大量のマグマが流れ出した場合であっても対応できるように、溶岩流の流れ方をあらかじめ調べておいて、避難などに備えるためのものである。

3月末の防災対策協議会にはシミュレーション結果の中間報告がなされる予定であるが、ハザードマップの意味を考える機会と冷静に受け止めてほしい。 |

|

|

|

|

|

2019.09.08 「火山防災 一元化加速を」 2019.09.08 「火山防災 一元化加速を」 |

|

|

|

|

間もなく、御嶽山噴火災害から5年になる。死者・行方不明者63人という戦後最悪の火山災害を受けて、多くの火山防災対策が行われることになった。

火山災害関連で唯一の法律である活火山法は、桜島の火山灰対策を主目的に作られたものであったが、御嶽山噴火災害を契機に改定された。この改定で、常時観測火山のうち硫黄島を除く49火山への火山防災協議会設置、各火山におけるハザードマップ・避難計画の策定などが義務付けられた。

気象庁では火山関係の職員数が5割増になり、火口周辺の観測設備も増強された。

文科省は2年計画の次世代火山研究・人材育成プロジェクトを開始し、新しい観測技術の開発や火山研究に携わる全国の大学を束ねたコンソーシアムによる火山人材の育成は順調に進行している。

内閣府には火山防災の一元化を目指して火山防災対策会議が設置され、昨年3月には火山調査研究体制の在り方についての報告書を公表した。火山の調査研究にあたっている大学や国立の研究機関からの出向者を活用する火山防災研究連携体の設立を提言した。しかし、実現に向けての動きは遅々としている。

このような状況を受けて、7月末の全国知事会の直前に、火山災害警戒地域に認定された23都道県知事が集まり火山防災強化推進都道県連盟を発足させた。火山調査研究推進本部の設置、国主導による広域避難体制の構築、避難路等の設備整備への財政支援など具体的な要請を決議し、国に対する働きかけを開始した。

地方自治体にとって火山防災は切実な問題で、単独で解決するには荷が車すぎる。次に火山災害が発生してからでは遅い。御嶽山での犠牲を無駄にしないためにも、国は早急に火山防災の一元化に向けた動きを加速すべきである。 |

|

|

|

|

|

2019.05.12 「噴火観測体制 一元的に」 2019.05.12 「噴火観測体制 一元的に」 |

|

|

|

|

昨年4月未、ハワイのキラウエア火山で1983年以来35年にわたって溶岩流を流し続けた山頂部での噴火が停止した。それから間もく、この火口の東方22キロの山麓にある住宅地の真ん中で地震が起こり始めた。3日後には住宅地に突然割れ目が発生して、真っ赤な溶岩のしぶきが噴き上がった。

その後も、次々と新たな割れ目が開き、溶岩のしぶきを噴き上げるとともに、割れ目からは溶岩流が流れ出した。8月の噴火停止までに広範な領域が溶岩流で覆われ、約700軒の住宅がのみ込まれた。今回の噴火で流出した溶岩流の体積は約13億立方メートルで、864年の富土山の貞観噴火に推移も規模もそっくりであった。

しかし、ここで注目したいことは、噴火の様子ではない。噴火の際の米地質調査所の活動である。

地質調査所のハワイ火山観測所では、常時20人ほどの火山専門家が観測研究を行っている。しかし、今回の噴火が始まると、米本土の他の火山観測所から火山専門家を呼び集め、総勢90人以上のチームを形成した。3人一組のチームを複数構成し、3交代で24時聞、3カ月にわたって、さまざまな観測を継続したのである。同時にハワイ州の危機管理局に研究者を常時派遣し、正確な情報の伝達に努めた。

溶岩が流れる地域や山頂部は警戒区域に設定され、一般人は立ち人りできないが、ハワイ州の危機管理局の支援を受けて、現場であらゆる料学的データを取り続けた。当面の防災のためだけでなく、将来に向けて、噴火の推移を余すことなく観測し尽くすという姿勢と体制は、わが国では到底できない。火山の調査・研究は気象庁と大学をはじめ、多数の機関にまたがっているからである。 |